中小企業診断士が考える決算対策 ー倒産防止共済ー

9月も後半。そろそろ年末の足音が聞こえ始めてくる頃です。本業の税理士事務所でも年末調整の対応の準備が始まり年末の空気を感じています。

個人事業主の方は1年の総決算が迫ってきます。業績が良かった方もいれば、辛抱の一年だった方もいらっしゃったかと思います。

そして、個人事業でも法人でも同じですが期末が迫ってくると「決算対策」という話が出てきます。

今回はそんな決算対策の1つである『経営セーフティ共済』(別名:「倒産防止共済」)の活用をご紹介したいと思います。

詳細は中小機構HPへ →→→ 経営セーフティ共済とは | 共済制度 | 独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (smrj.go.jp)

【制度の概要】

取引先が突然、倒産・・・。

そんな「もしも」に備える安心のセーフティネット。

経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、取引先事業者が倒産した際に、中小企業が連鎖倒産や経営難に陥ることを防ぐための制度です。

無担保・無保証人で掛金の最高10倍(上限8,000万円)まで借入れでき、掛金は損金または必要経費に算入できます。

引用:中小機構HP

つまり、取引先が資金難に陥り売上代金が回収できなくなったことで起こる連鎖倒産を防ぐために一定額融資をしますという制度です。

これがどう「決算対策」につながるかというと、

ポイント3 掛金を損金、または必要経費に算入できる

掛金月額は5,000円~20万円まで自由に選べ、増額・減額できます。また確定申告の際、掛金を損金(法人の場合)、または必要経費(個人事業主の場合)に算入できます。

引用:中小機構HP

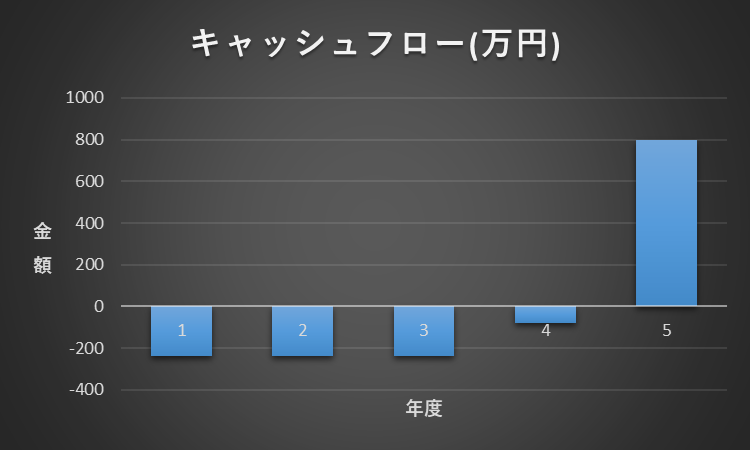

そう!掛金を経費計上することができるということです。 掛金は最大20万円/月、これは前納が可能なので12か月分の240万円の利益圧縮が可能になります。最大で累計800万円まで掛金を積み立てることが可能です。

そして、

ポイント4 解約手当金が受けとれる

共済契約を解約された場合は、解約手当金を受け取れます。自己都合の解約であっても、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が戻り、40か月以上納めていれば、掛金全額が戻ります(12か月未満は掛け捨てとなります)。

引用:中小機構HP

40か月以上納めていると、いつでも満額の解約金を受け取ることが可能になります。

ここまでは聞いたことがある経営者の方も多いかと思いますが、ここから先は気を付けていただきたいとポイントを紹介します。

まず、最初に年間240万円の経費計上が可能になるという話でしたが、これはいわゆる「利益の繰り延べ」で解約した場合には全額を利益計上することになります。なので、800万円の解約をした場合にはその800万円全額が利益とし乗ってくることになります。

通常、解約のタイミングは業績が振るわなかった時や大型の設備投資で多額の減価償却費が見込まれる時になります。

事業上そう大きな経費計上もないという場合には、「倒産防止共済」を再度掛けて解約と同じ期に240万円の経費計上をするということも以前は可能でしたが、2024年10月から制度の改正で解約してから2年間は経費計上ができなくなります。

これは特に個人事業主に関係することですが、仮に毎年利益が600万円出ている方がこの方法を使い経費計上していったとして、解約時にも同じく600万円の利益が出ていたとなると、結果的に今まで掛金分払っていなかった税金を解約した年度に払うことになるのか。

答えは「ノー」です。むしろ、多く税金を払うことになります。

というのは個人事業主なら所得税が関わってくるわけですが、所得税は「累進課税」といい、所得が大きくなるほど税率も上がります。なので、解約時に所得が大きくなるとその分だけ税金も高くなり結果として多く税金を納めることになります。

なので、安易に節税ができると飛びついてしまうと逆に必要以上に税金を納める結果になってしまう可能性があるので気を付けてください。

活用の際は、解約時の出口戦略も一緒に考えてみてください。出来れば顧問税理士などにされるのが良いと思います。

また経営計画として活用を検討される場合は、ぜひ中小企業診断士を頼ってみてください。